6월 1일부터 회사가 비상경영에 들어간다고 밝혔다. 2020년 이후 4년여 만에 다시 시행하는 조치다. 회사가 어려워지면 임직원 모두 위기의식을 갖는 것은 당연한 일이다. 회사가 본부를 줄이고, 부서를 통폐합하는 조직개편으로 ‘이러다 인적개편도 뒤따르는 것 아닌가’ 하는 불안감을 느끼게 한 것이 불과 얼마 전이다. 그런데 한 달도 채 안 돼 비상경영을 선포하며 구성원들을 상대로 이젠 현실적 압박까지 더하고 있다.

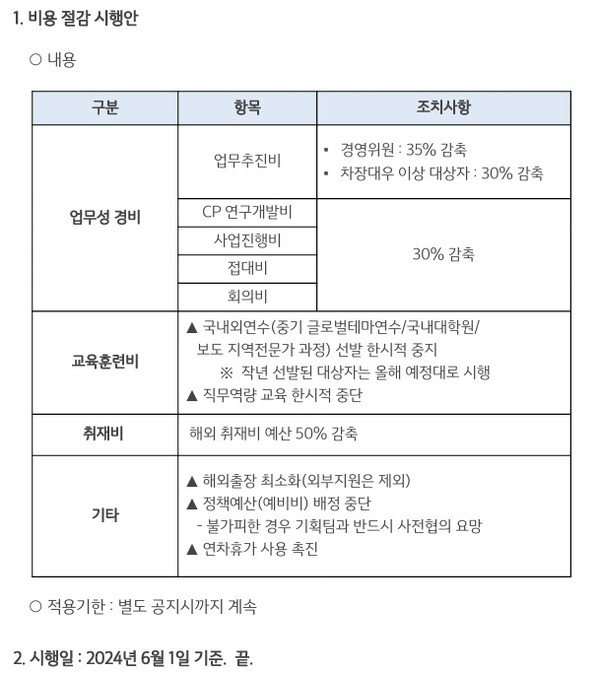

시행안 중에 ‘교육훈련비 중단’ 대목을 보면 헛웃음이 나온다. 국내외 연수 선발과 직무 역량 교육의 중단 등 직원에 대한 투자부터 삭감하는 것이 과연 미래를 내다보는 경영인지 묻지 않을 수 없다. 회사는 사장이 올림픽 출장도 취소했다며 솔선 사례라고 내세웠지만 노동조합이 보기엔 ‘사장도 이렇게 하는데 직원들도 희생하라’는 강요로밖에 들리지 않는다. 사장이 올림픽 출장 한 번 안 가는 것과, 직원들이 국내외에서 기량을 갈고 닦을 기회를 잃는 것이 과연 등가로 놓을 수 있는 사안인가?

노동조합은 비용 절감을 통해 지속가능한 SBS를 만들겠다는 회사에 이렇게 묻고 싶다. 비상상황이라며 구성원들의 허리띠를 졸라매기 전에, 회사의 경영 방식에 문제가 없었는지 통렬하게 반성부터 할 일 아닌가? 지난 16일 모 증권사가 SBS의 목표 주가를 하향 제시하며 내놓은 원인을 보라. 해당 증권사는 SBS의 목표 주가를 19% 가까이 확 낮췄다. 지난 2월 SBS 자회사인 스튜디오프리즘이 1600억 원을 들여 TY홀딩스로부터 미디어넷을 인수한 탓에 SBS의 연결 영업이익이 감소한 이유를 들었다. 이에 대해 한 언론은 '오너 리스크’라고 진단하기도 했다. 이는 ‘태영의 위험이 SBS로 전이돼서는 안 된다, SBS는 대주주의 입김을 받지 않는 독립 경영의 주체이다’라는 경영 원칙이 무너진 결과라고 보는 것이 타당하다.

노동조합은 지난 4월 ‘복권 추첨 방송사 선정 사업’에서 SBS가 탈락한 것에도 주목하고 있다. 선정만 되면 연 평균 수십억 원씩, 5년 동안 최소 수백억 원의 영업 이익을 낼 수 있었던 정부 사업이었다. 조합이 파악한 내용에 따르면 회사는 18년 이상의 추첨 방송 경험이 있는 SBS의 장점을 제대로 내세우지 못한 채 준비 부족으로 경쟁사에 맥없이 밀렸다고 한다. 수백억 원어치 미래 먹거리 사업을 날려놓고 아무 일 없었다는 듯 구성원들을 향해 비상경영 운운한다면 대체 어느 누가 공감할 수 있겠는가.

회사의 경영행위를 존중한다는 노동조합의 기조엔 변함이 없다. 함께 위기를 극복하자는 제안 역시 색안경 끼고 바라보고 싶지 않다. 그러나 ‘비상경영=쥐어짜기’에 그치는 일차원적 경영 방식에는 심히 우려를 표하지 않을 수 없다. 아울러 방송 환경이 녹록하지 않다는 이유로 구성원들의 현재 지위에 조금이라도 위협을 가하려 한다면 노동조합은 모든 것을 걸고 결연히 맞설 것이다.